大正7年 4月(1918)文化懇談会発足。

発起人:人見圓吉、人見緑、加治いつ、松本赳、坂本由五郎

大正11年 4月(1920)日本女子高等学院設立。

初代院長:加治いつ

発起人:人見圓吉、人見緑、加治いつ、松本赳、坂本由五郎

大正11年 4月(1920)日本女子高等学院設立。

初代院長:加治いつ

学園を築いた人々

人見圓吉(ひとみ えんきち)

岡山県出身 明治16年1月16日~昭和49年2月4日(91歳)早稲田大学在学中から文芸活動をはじめ、口語詩、新体詩の普及に努め、雑誌『劇と創造』を発刊し詩集を発表。その後、読売新聞社に入社。大正7年に人見緑、松本赳らと「文化懇談会」を開催して大正9年「日本女子高等学院」を創立(昭和女子大学の前身)。以後震災・戦災・火災の災難に遭遇しながらも、女子教育のために尽力し詩の研究を続け、昭和学園のためにその生涯を全うした。

人見 緑(ひとみ みどり)

愛媛県出身 明治20年10月10日~昭和36年2月23日(73歳)愛媛県今治高等女学校卒業後、日本女子大学国文科へ入学し、成瀬仁蔵氏の教育観に傾倒した。詩人・人見圓吉と結婚後、「文化懇談会」を主宰、「日本婦人協会」を組織して昭和女子大学の基礎を築いた。「女性文化」の高揚を目指して生涯女子教育に尽力した。

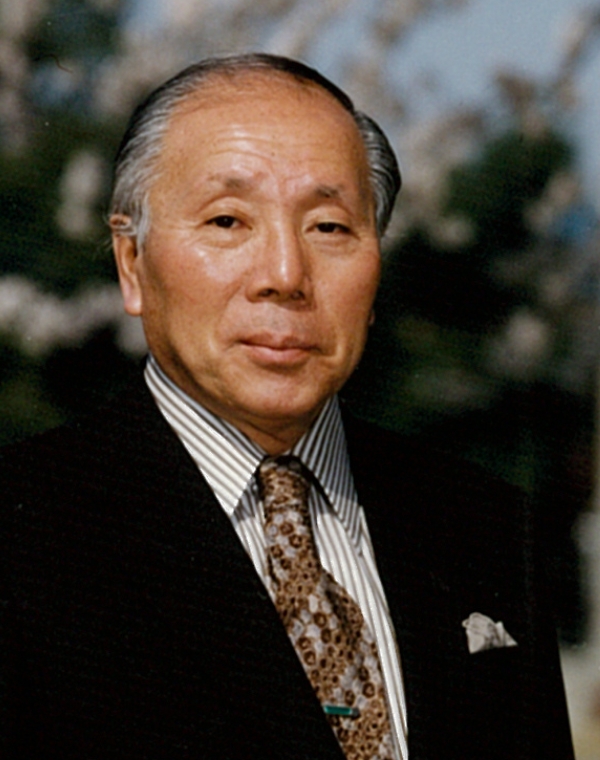

人見楠郎(ひとみ くすお)

岡山県出身 大正5年10月7日~平成12年11月4日(84歳)第2代理事長。創立者の遺志を継ぎ、昭和学園を開花させた。国際化社会に対応する理想の学園建設と、常に新しい教育計画を策定し、学内の環境整備の充実をはかることを目標として学園をリードした。建学の精神を「世の光となろう」ということばに託し、高い理念と理想をもち、教育への情熱で学園を支え、私学教育の牽引役を生涯の仕事とした。

加治悦子(かじ えつこ(通称:いつ))

新潟県出身 慶応2年~昭和21年7月(80歳)伯母加藤敏子氏創立の女子独立学校を卒業し、伯母没後内村鑑三氏を校長に迎え、自分は別に私塾を開いて女子教育に携わった。人見圓吉が主催する「文化懇談会」のメンバーとして参加し、「日本女子高等学院」の初代院長となり、草創期の学院発展のために力を尽くした。

松平俊子(まつだいら としこ)

東京都出身 明治23年10月~昭和60年5月24日(94歳)元佐賀藩侯爵鍋島直大の五女。女子教育の必要性を痛感し、社会的な各種の役職を兼務しながら本学園の要請を受けて日本女子高等学院・附属昭和高等女学校の第2代院長・校長を努め、教壇に立ちながら学園の発展に寄与した。

金子健二(かねこ けんじ)

新潟県出身 明治13年1月13日~昭和37年1月3日(81歳)東京帝国大学文科大学を卒業後、広島高等師範学校教授、文部省、静岡高等学校、姫路高等学校長を歴任。『カンタベリー物語』日本初の翻訳者。昭和16年日本女子高等学院教授として学園の教育にかかわり、昭和24年昭和女子大学の創立にあたり初代学長に就任。以来、学園の発展拡充に鋭意努力して今日の基礎を築いた。

玉井幸助(たまい こうすけ)

新潟県出身 明治15年10月15日~昭和44年1月11日(86歳)東京高等師範学校卒業後、昭和8年4月から日本女子高等学院講師、昭和21年に日本女子専門学校教授、昭和24年から昭和女子大学で教授、学部長そして第2代学長に就任。この間『更科日記錯簡考』で博士号を授与された。23年の長きにわたり学園のために活躍した。

河鰭實英(かわはた さねひで)

明治24年~昭和58年2月23日(91歳)公家出身で大正7年東京帝国大学を卒業後、宮内省侍従、書陵寮御用係を歴任、古典の整理研究、特に有職故実の研究に力を注ぎ、戦後専門学校講師、また昭和女子大学の教授を務め、昭和44年1月第3代学長に就任、55年3月まで愛と理解と調和に基づく教育の実践を旨とする学長を11年間努めた。

松本 赳(まつもと たけし(通称:きゅう))

神奈川県出身 明治15年12月~昭和23年9月28日(65歳)『クオ・ヴァディス』の最初の翻訳者。号を雲舟、漁民、漁翁と称した。キリスト教文学者として翻訳を行い、読売新聞社入社後は「婦人部」を設け、身上相談部の創設に尽力した。大正9年日本女子高等学院の設立に参与し、以後、学園を支え、今日の学園の基礎を築いた。また神奈川県真鶴町外2か村組合長に選ばれ同町の発展の基礎を固めた。

坂本由五郎(さかもと よしごろう)

埼玉県出身 明治28年7月31日~昭和59年9月4日(89歳)早稲田大学卒業後、日本女子高等学院創立当初から教鞭をとり学園とともに歩んだ。学科編成や教育課程整備に尽力し、教育と研究の目的達成に努めた。文家政学部長、学長を務めながら文部省や教育関係の要職を歴任、学園のみならずわが国の女子教育の進展に絶大な貢献をした。

保坂都(ほさか みやこ)

山梨県出身 明治37年9月20日~平成14年9月24日(98歳)日本女子高等学院国文科を卒業後、附属高等女学部の講師をはじめとして学園とともに歩み、学園草創期の苦難の時代を支え、一方で研究活動も精力的にこなし国学院大学から文学博士の称号を授与され、本学卒業生初の博士号授与者となった。「なせばなる なさねばならぬなにごとも ならぬは人のなさぬなりけり」を座右の銘として、生涯学園の発展への努力を惜しまなかった。

和田艶子(わだ つやこ)

島根県出身 明治37年4月22日~平成11年12月28日(95歳)日本女子高等学院を卒業後、つねに母校と卒業生のパイプ役を果たした。昭和33年から「教員学術研究会」を主催して教員に研究発表の機会を作り、同窓会の組織作りと整備に努め光葉同窓会初代会長に就任した。卒業生の名簿作成に着手、人見記念講堂の第二緞帳、光葉会誌の発刊等、終生学園と同窓会の発展に意を尽くした。